David Vilchis

Durante décadas, la infame profecía de la secularización nos aseguró que la religión estaba en las últimas; condenada a la irrelevancia en el mundo moderno. Se decía que, con el avance de la razón, la ciencia y el progreso, la fe se reduciría a un asunto estrictamente privado, como las colecciones de estampillas o el gusto por el cine de arte. Pero para sorpresa de muchxs y de nadie a la vez, no solo la religión no desapareció, sino que se aferró con uñas y dientes al espacio público, adaptándose, reinventándose y reivindicando sus derechos políticos. Hoy, lejos de ser un vestigio del pasado, la religión sigue siendo un actor de peso en la política global. Prueba de ello es la persistencia (y éxito) de los partidos políticos religiosos, esos camaleones ideológicos que combinan la fe con la maquinaria electoral para asegurarse de que el reino de Dios llegue… por la vía legislativa.

Los partidos políticos religiosos son aquellos que ostentan una marcada identidad religiosa. Suelen mantener un nexo con organizaciones religiosas —ya sea con Iglesias, en general, instituciones particulares o asociaciones específicas— y llegan a ser vistos como el brazo político de sectores religiosos que buscan incidir en la legislación y la vida pública.

Muchos de estos partidos surgieron a partir del clivaje entre lo religioso y lo secular. Según la teoría de los clivajes —propuesta por Lipset y Rokkan (1967)— la sociedad se divide en líneas de conflicto duraderas (como trabajadores vs. empresarios, centro vs. periferia, y en este caso, religión vs. secularismo) que dan lugar a la formación de partidos políticos. Así, los partidos religiosos nacieron como una respuesta organizada al avance del secularismo, con el objetivo de defender sus valores y asegurarse de que las leyes reflejen principios religiosos.

Sin embargo, el problema con esta definición es que la distinción entre partidos religiosos y seculares no siempre es tan clara como quisiéramos. La noción tradicional asume un concepto binario en el que un partido es religioso o secular, sin aceptar matices intermedios. Esto complica tanto la comparación entre partidos en distintos países como su identificación, ya que algunos partidos con fuertes raíces religiosas han optado por un discurso más laico para ampliar su base electoral, mientras que partidos supuestamente seculares pueden operar con una agenda profundamente influenciada por valores religiosos. En otras palabras, aunque identificar un partido abiertamente confesional es relativamente sencillo, la política no es un juego de etiquetas claras.

Por esta razón, algunos especialistas han propuesto una categoría más flexible y precisa: la de “partido con orientación religiosa”. A diferencia del concepto tradicional de partido religioso, que establece una división tajante entre lo religioso y lo secular, esta definición permite reconocer y comparar mejor aquellos partidos que, sin necesariamente ser confesionales, tienen una conexión evidente con la religión. Para identificar un partido con orientación religiosa, se pueden considerar tres elementos esenciales:

- Valores religiosos claramente identificables en sus textos fundacionales: Esto implica que el partido declara en su ideario principios inspirados en una tradición religiosa específica, ya sea en temas de moral pública, estructura social o visión del Estado. No es necesario que se defina como un partido confesional, pero sí que sus bases ideológicas tengan un fuerte componente religioso.

- Apela explícitamente al voto de poblaciones religiosas: Un partido con orientación religiosa no solo incorpora valores religiosos en su discurso, sino que dirige su estrategia electoral hacia votantes que se identifican con esas creencias. Esto puede ir desde promesas de defender la familia “tradicional” hasta la promoción de políticas alineadas con la doctrina de una determinada confesión.

- Hay al menos una significativa facción religiosa dentro del partido: Puede que el partido no sea completamente dominado por grupos religiosos, pero sí en su interior existe una corriente, sector o liderazgo con una agenda abiertamente religiosa y con peso en la toma de decisiones, entonces estamos ante un partido con orientación religiosa.

Este concepto nos permite evitar caer en el simplismo de etiquetar partidos como puramente religiosos o seculares, reconociendo que la influencia de la religión en la política opera en diferentes grados y de formas que van más allá de las etiquetas tradicionales. En otras palabras, aunque un partido no tenga “Dios” en su nombre, eso no significa que no esté en su agenda.

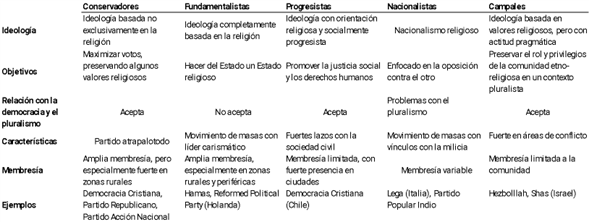

Siguiendo esta lógica y basados en la noción de multivocalidad, Ozzano y Cavatorta (2013) proponen una tipología de cinco tipos de partidos con orientación religiosa: conservadores, fundamentalistas, progresistas, nacionalistas y campales.

Cuadro 1. Tipología de partidos políticos de orientación religiosa

Elaboración propia con base en Ozzano y Cavatorta, 2013

La multivocalidad (Stepan, 2000) sostiene que las actitudes de cualquier religión en su relación con la política (y en particular con la democracia) no son estáticas ni universales, sino que pueden cambiar dependiendo del contexto local y del momento histórico en el que se analicen. Esta perspectiva desafía el esencialismo de autores como Huntington (1996), quien veía las religiones como sistemas monolíticos con valores inmutables que determinaban la compatibilidad (o incompatibilidad) de una civilización con la democracia. En contraste, la multivocalidad enfatiza que toda religión está lejos de ser uniforme y que su interpretación varía en función del entorno en el que se desarrolla. Como señala Minkenberg (2007), todas las religiones requieren interpretación para adquirir significado en un contexto determinado, lo que significa que pueden albergar discursos contradictorios dentro de un mismo marco doctrinal. Esto explica por qué dentro de una misma tradición religiosa pueden coexistir corrientes que apoyan la democracia y los derechos humanos, al mismo tiempo que otras la rechazan y buscan imponer una visión más rígida y autoritaria del mundo. Es decir, esto explica la ambigüedad de la religión en temas sociales. (Zalpa y Offerdal, 2008)

Es importante señalar que los partidos con orientación religiosa no son entidades estáticas; sino que pueden cambiar de tipo e incluso modificar su identidad religiosa con el tiempo. Un partido que en un momento se enmarca en una categoría puede evolucionar hacia otra en respuesta a cambios en el contexto político, la estrategia electoral o la reinterpretación de sus valores religiosos. Además, como se trata de tipos ideales, en la realidad empírica nos encontramos con casos híbridos o incluso con partidos que oscilan entre distintas categorías, adoptando elementos de diferentes tipos según la coyuntura política y las demandas de su electorado.

Por otro lado, aunque tradicionalmente los partidos de orientación religiosa se han analizado a partir del clivaje secular-religioso, este no es el único eje en torno al cual pueden estructurarse. En el contexto actual, estos partidos pueden alinearse con nuevos clivajes que marcan la competencia política, como el conflicto entre globalización y comunalidad, las tensiones entre materialismo y postmaterialismo, o el debate entre ecología y desarrollo económico. En otras palabras, la religión no es una variable aislada ni un eje de conflicto único, sino que puede entrelazarse con otras divisiones sociales y políticas, generando dinámicas más complejas de lo que sugiere la dicotomía entre lo secular y lo religioso. Lo importante es no meter todo en la misma canasta: no todos los partidos religiosos son iguales, ni funcionan bajo los mismos principios, ni responden a las mismas lógicas políticas.

El reconocimiento de la existencia de partidos con orientación religiosa nos lleva inevitablemente al debate sobre el papel de la religión en las democracias. ¿Deben incluirse todas las voces en una democracia, incluso aquellas fundamentalistas que buscan su destrucción? La historia ha demostrado que actores abiertamente antidemocráticos han llegado al poder por la vía democrática sólo para luego desmantelar el propio sistema que los llevó al gobierno. Y aunque este fenómeno no es exclusivo de la religión, no deja de ser un dilema cuando ciertos partidos religiosos promueven agendas que chocan directamente con los principios de pluralismo y derechos humanos.

Sin embargo, también hemos visto el fenómeno inverso: partidos radicales que, una vez dentro del juego democrático, se moderan ideológica o conductualmente para ganar legitimidad y ampliar su base electoral. Esto nos lleva a otro dilema: ¿Debemos forzar la moderación? ¿Es válido establecer filtros ideológicos para que un partido pueda participar en democracia al exigirle una moderación previa? Además, si bien hay casos de partidos religiosos que han transitado hacia posiciones más abiertas, también hemos visto la radicalización de partidos —religiosos y no religiosos— que han pasado de agendas moderadas a discursos extremistas dentro de las mismas instituciones democráticas.

Lo que sí parece claro es que la idea de una democracia totalmente secularizada, donde la religión quede completamente excluida de la vida pública, es más un sueño laicista que una posibilidad real. En la práctica, las religiones siempre encuentran una forma de entrar en la arena política, ya sea a través de partidos, movimientos sociales, influencias en la legislación o en la cultura política. Y no todas las religiones (ni todas las expresiones dentro de una misma religión) tienen los mismos objetivos en el espacio público. Esto nos devuelve a un debate aún más profundo: no se puede obligar a los ciudadanos religiosos a vivir en una esquizofrenia donde separen su fe de su ciudadanía, como si una parte de su identidad debiera desaparecer al cruzar la puerta de la esfera pública. Más allá de un problema institucional, el verdadero reto es comprender cómo los ciudadanos viven la intersección entre fe y política y cómo estas dos dimensiones conviven, chocan y evolucionan dentro de las democracias contemporáneas.

Referencias

Huntington, S. P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.

Lipset, S. M., & Rokkan, S. (1967). “Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction.” In S. M. Lipset & S. Rokkan (Eds.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. New York: Free Press.

Minkenberg, M. (2007) “Democracy and Religion: Theoretical and Empirical Observations on the Relationship between Christianity, Islam and Liberal Democracy.” Journal of Ethnic and Migration Studies, 33 (6), 887-909.

Ozzano, L., & Cavatorta, F. (2013). “Introduction: religiously oriented parties and democratization.” Democratization, 20(5), 799–806. https://doi.org/10.1080/13510347.2013.801252

Stepan, A. (2000) “Religion, Democracy, and the “Twin Tolerations”.” Journal of Democracy 11 (4), 37-57.

Zalpa, G. y Hans Egil Offerdal (comp.) (2008) ¿El reino de Dios es de este mundo? El papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la pobreza. Bogotá: Siglo del Hombre Editores – CLACSO.